2022年1月(No.323)

白老町学校健診シリーズ②

「ドクターヘリ」とスギ花粉症

院長 三好 彰

前号に引き続き、北海道白老町シリーズの第二弾をご紹介します。

本文は、アレルギーと臨床26(2006年12月)に掲載された「中国産スギにより発症する日本人スギ花粉症症例」で、北海道苫小牧市のドクターヘリこと西本方宜先生のご協力を頂き、本論文を上梓することが出来ました。

Abstract

われわれはすでに、日本特有と錯覚(図1)されていたスギ花粉症が中国にも存在することを、世界で初めて明らかにした。またわれわれは、日本スギと中国産スギである柳杉とが同一属同一種であることを、遺伝子解析によって証明した。

今回われわれは日本人スギ花粉症症例が中国において、現地の柳杉花粉の暴露によってスギ花粉発作が生じることを、やはり世界で初めて立証した。日本スギと柳杉とが、抗原性のおいて同一の性質を有していることの証明と言える。

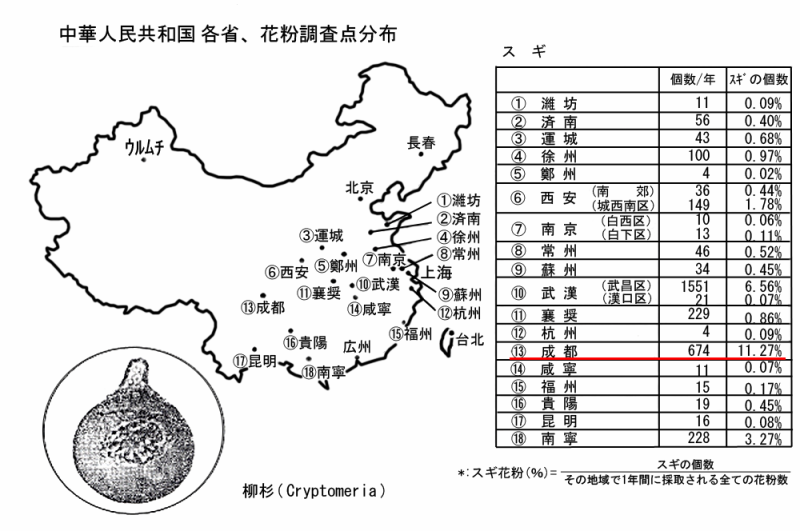

図1

図1

はじめに

われわれは、日本特有と誤認されていたスギ花粉症が中国にも存在すること、それはスギが地上に出現した二百万年前には、日本とアジア大陸が陸続きでスギが地続きに連続して生えていたためであることを、日本・中国両国のスギ針葉の遺伝子解析から明らかにした1, 2)。

それでは現実の臨床で、中国人花粉症患者は日本スギにより花粉症発作を発症し、また日本人スギ花粉症患者は中国においてスギ花粉症発作を経験するであろうか。

1.症例

症例1;32歳・中国人女性。

1989年春、南京市中山稜で遊んでいたところ、くしゃみ、鼻汁、鼻閉が治まらなくなった。この症状は当初春と秋だけであったが、徐々に通年性となり苦痛を覚えるようになったため、1998年に南京医科大学耳鼻咽喉科を受診した。トリイのアレルゲンスギ花粉エキスにて、本症例にスクラッチテストを施行したところ、スギ花粉・カモガヤ花粉・ブタクサ花粉・HD・ダニに陽性反応を呈した。またスギ花粉エキスによる鼻粘膜誘発検査において、スギ花粉に対し陽性反応を呈した。即ち中国人スギ花粉症患者は日本スギエキスに反応し、アレルギー発作を生じ得る。

症例2;53歳・日本人男性。

1999年春、ヘリコプターの訓練のため、中国四川省成都市の中華民航航空学院にてフライトする機会があった。成都市は中国の中でも比較的スギ花粉飛散量の多い地域(図2)であり、1999年春は温暖だったため花粉も豊富であったものと思われる。訓練中にスギ花粉に暴露された本症例は花粉症発作を来し、気圧変動の影響から航空性中耳炎をも併発した。幸い在住する苫小牧市に戻ったところ、スギ花粉飛散を逃れることができ、発作は終息した。

図2

図2

もともと本症例は苫小牧市に移転する以前は広島に在住し、スギ花粉症発作に悩まされていた。10年前にスギ花粉飛散の極めて少ない苫小牧市に居を構えてからは花粉症発作は生じなくなったが、2004年夏に採血した日本スギ花粉に対するRAST値は18.23IU/ml(図3)であり、過敏状態は不変であった。

図3

図3

1998年われわれが中国雲南省昆明市にて採取したスギ花粉(図4、5)を使用し、2004年夏、白老町学校健診の合間に本症例に対して鼻粘膜誘発検査を施行した。すると直後より水性鼻汁が出現し、鼻閉と鼻内の強烈な掻痒感が発生した。鼻内より鼻汁を採取しハンセル彩色を行ったところ、顕微鏡下に好酸球の存在を確認することができた。症例1とは逆に、日本人スギ花粉症患者は中国スギ花粉に反応し、アレルギー発作を生じる。

図4

図4

図5

図5

2.考察

スギ花粉症はその発見以来、日本独特の花粉症と勘違いされてきた。それは言うまでもなく、本疾患の原因となるアレルゲンが日本スギ(Cryptomeria japonica, Cj)だったからであろう。しかしわれわれのこれまでの調査から、以下のごとくこの誤認には疑問を有していた。

(1)中国におけるアレルギー疫学調査において、日本スギを原料としたトリイのアレルゲンスクラッチエキスに対し、陽性反応を呈する症例が少なからず存在する。

(2)1984年から1989年にかけて中国全土で行われた空中飛散花粉調査において、柳杉と呼ばれる中国産杉(Cryptomeria fortune, Cj)が、かなりの数の飛散量で確認されている。

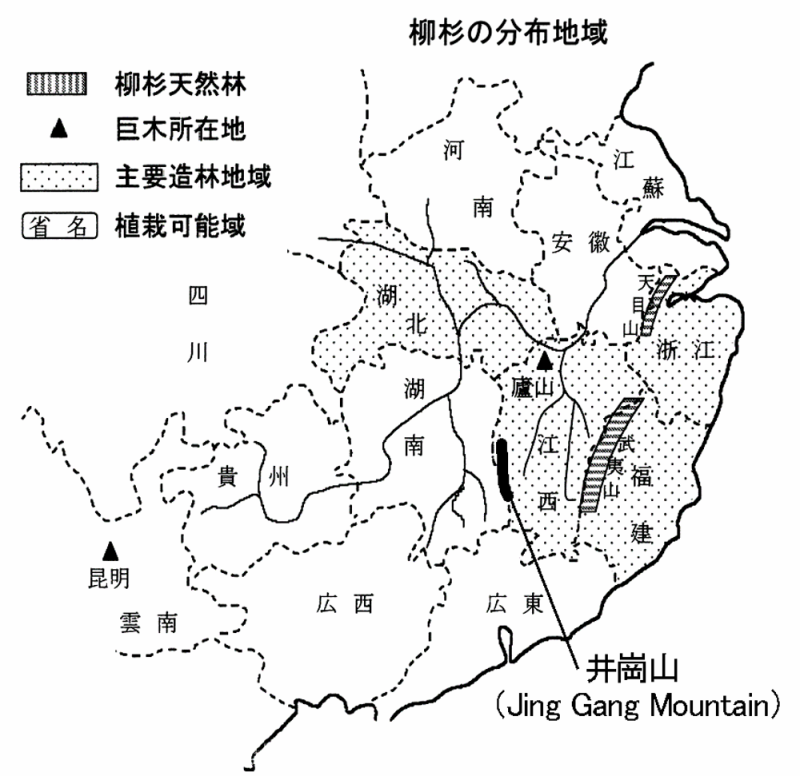

(3)日本の林野庁の出版物に、中国の各地に柳杉の天然林が存在し、巨木として知られる古い柳杉の植生していることも記載されている(図6)。

図6

図6

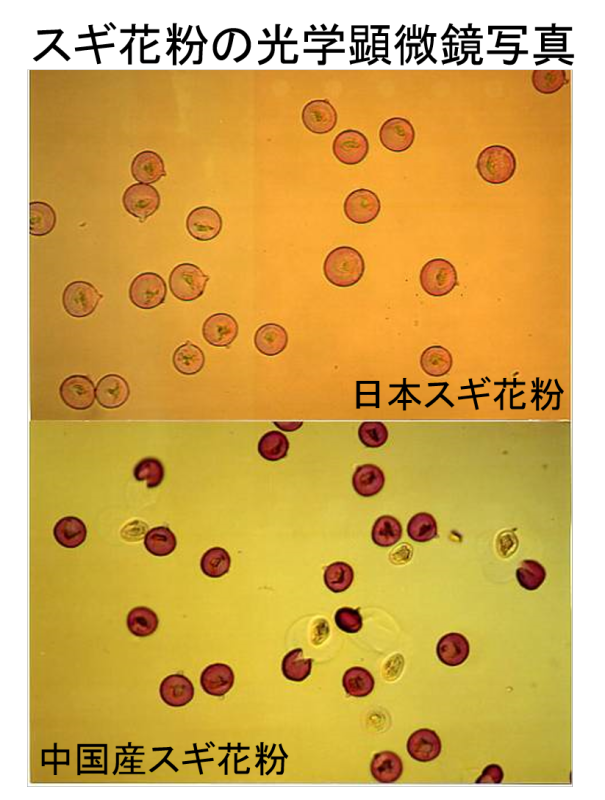

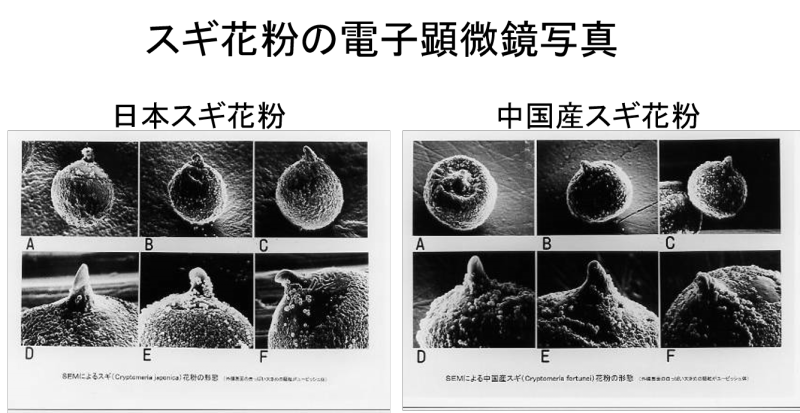

それに対しわれわれはまず、南京市の中山植物園に植生していた柳杉と日本国内の日本スギの花粉の、光学顕微鏡ならびに電子顕微鏡による形態学的比較を行い、両者の区別がつかないことを明らかにした(図7~10)。

図7

図7

図8

図8

図9

図9

図10

図10

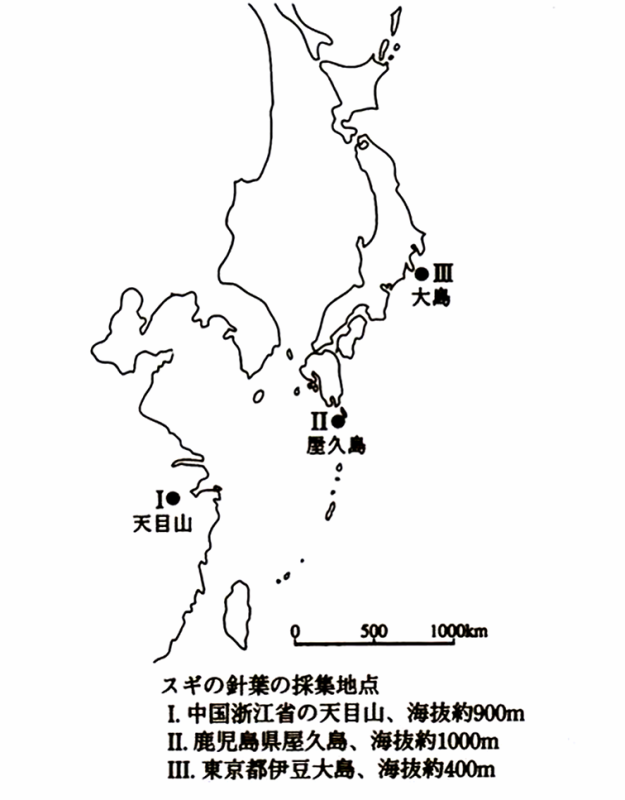

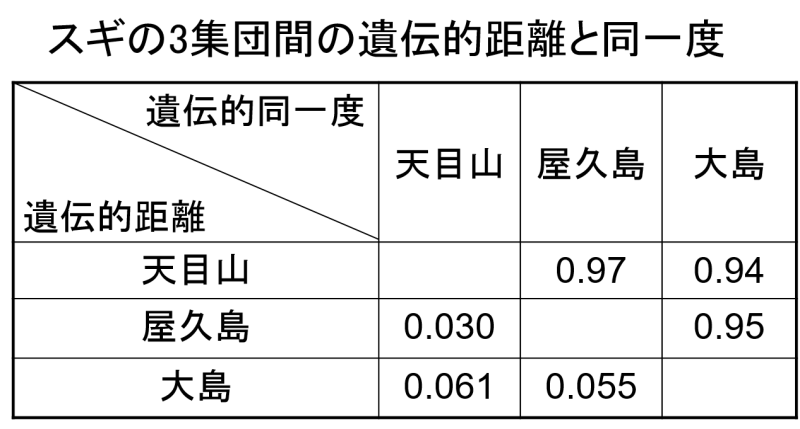

ついでわれわれは、中国浙江省天目山および日本国鹿児島県屋久島(図11、12)の天然林からそれぞれ30個体の針葉を採取し、遺伝子解析を施行した。酸素多形解析を行い遺伝子同一度と遺伝的距離を測定したところ、天目山のサンプルと屋久島のサンプルとは、遺伝子同一度が0.97であった(図13)。

図11

図11

図12

図12

図13

図13

こうした結果からわれわれは日中両国のスギはもともと同じ起源を持つ集団が、日本海によって隔離されたに過ぎず、同一属同一種であると結論づけた。このようにCjとCfとが同一属同一種であるならば、柳杉(Cf)は日本スギ(Cj)同様、スギ花粉症の原因となり得る。

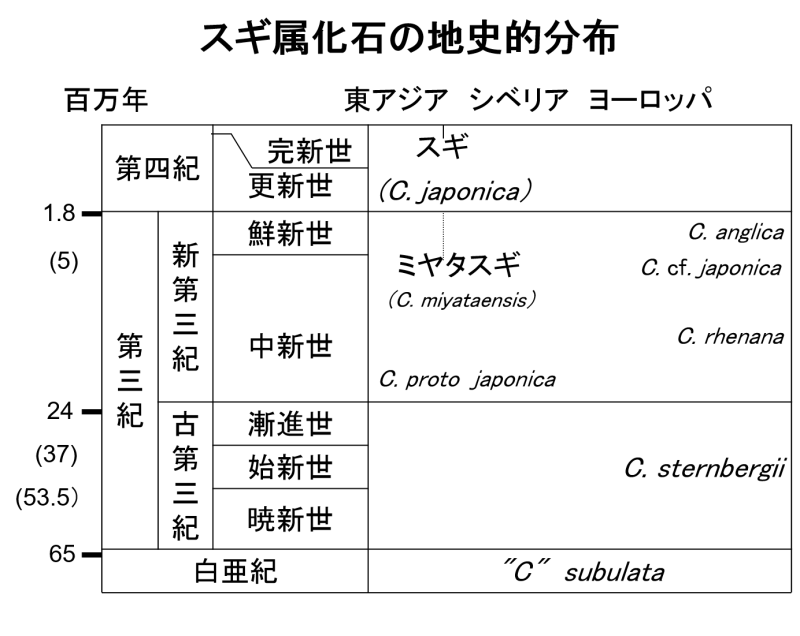

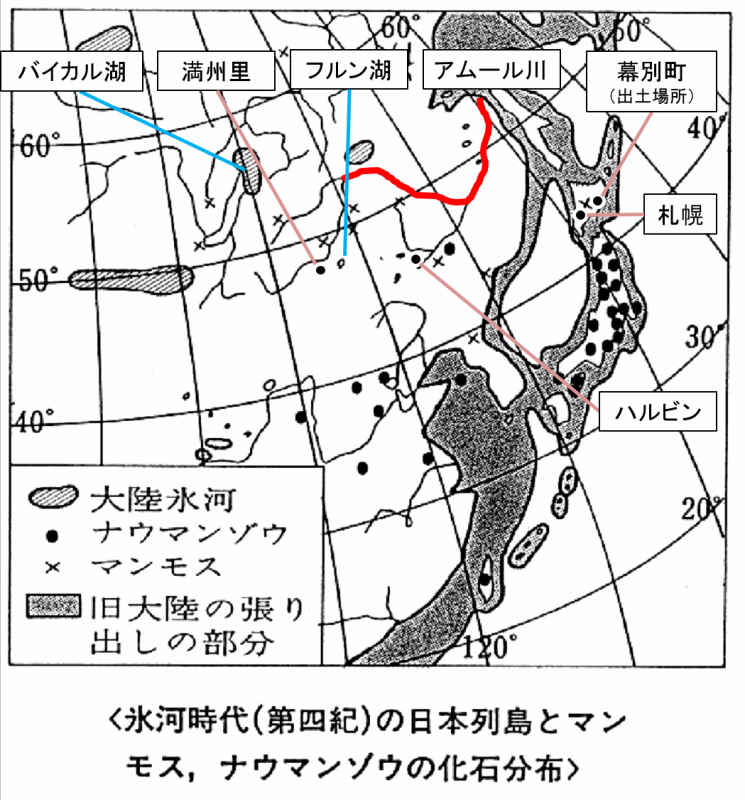

そもそもスギがこの地上に出現したのは、二百万年前の第三期鮮新世のことである(図14)。当時スギは東アジア・シベリア・ヨーロッパに植生していたが、シベリアとヨーロッパのスギは氷河期に寒気に耐えきれず死滅した。したがって、第三紀鮮新世から現在までスギが生存し続けたのは東アジアだけである。そしてその東アジアでは、第四紀更新世の何回かの氷河期に今の日本と中国は陸続きとなる。この時期日本には、多くの動植物が大陸から移動したとされる。ナウマン象やマンモスの化石が国内で出土するのも、そのためといわれる(図15、16)。

図14

図14

図15

図15

図16 満州里にて発掘されたマンモスの再現像(左)と、北海道博物館のマンモス骨格模型(右)

東アジアのスギもその時期、陸続きであった大陸棚を通じて、今の日本と中国間に連続して植生していたであろうことは、想像に難くない。

その両国のスギは、氷河期が終わると上昇した海面によってできた日本海により、別々の陸地に分かたれることとなる。なお氷河期には日本海は、単なる湖に過ぎなかったことが知られている。結果的に、日本と中国のスギはそれぞれ独立して植生していたかのごとく錯覚されることとなるが、遺伝子解析の裏付けるごとく、そもそも同一属同一種だったのである。

これらの経緯から、①中国にもスギ花粉症が存在するであろうこと、②中国のスギ花粉症症例は日本スギ(Cj)の刺激により発症し、③逆に日本のスギ花粉症症例は柳杉(Cf)の暴露により、花粉症発作を生じるであろうことが、仮説として成り立つ。

そして、症例1の項に記したごとく現実にわれわれは、日本以外の国における世界で初めてのスギ花粉症症例を発見した。加えて本症例が、日本スギエキスであるトリイのスクラッチテストエキスに陽性反応を示すことを確認した。上記①②を立証したことになる。

この結果われわれの次の興味は、逆に柳杉花粉の飛散により中国において花粉症発作を生じる日本人症例が実在するかどうか、つまり上記③の証明に移った。

そんな興味を抱きつつ、インターネットで「スギ」をキーワードに検索していたところ、「中国杉のおかげで、久々に鼻炎の発作と耳管の閉塞がおこり」という、「ドクターヘリ」名のホームページのタイトルが現れた。それが症例2本人の、ホームページであった。

われわれは早速症例本人に連絡し、これまでの研究の経緯と意味を説明するとともに調査への協力を依頼、快諾を得た。

鼻粘膜誘発検査に使用された花粉は、われわれが1998年に昆明市で採取し、冷凍保存してあったものである。2004年にこの花粉を解凍し、他の日本人スギ花粉症症例に対して試験的に鼻粘膜誘発検査を行った。誘発反応は陽性で、解凍花粉の抗原性の保たれていることが確認された(図17)。

図17

図17

こうして症例2の項に記したごとく、日本人スギ花粉症症例は中国で柳杉花粉の暴露に接した場合、現実に花粉症発作を生じることが証明された(図18、19)。

図18

図18

図19 「ドクターヘリ」とその愛機

日本スギ(Cj)と中国産スギつまり柳杉(Cf)とが同一属同一種であることは、われわれの針葉の遺伝子解析から明らかとなっていたが、これにより花粉の抗原性においても両者は間違いなく同一の性質を有することが、改めて立証された。

まとめ

われわれはすでに、日本特有と錯覚されていたスギ花粉症が中国にも存在することを、世界で初めて明らかにした。またわれわれは、日本スギと中国産スギである柳杉とが同一属同一種であることを、遺伝子解析によって証明した。今回われわれは日本人スギ花粉症症例が中国において、現地の柳杉花粉の暴露によってスギ花粉症発作を生じることを、やはり世界で初めて立証した。日本スギと柳杉とが、抗原性において同一の性質を有していることの証明と言える。

文献

1) 三好 彰, 他:耳鼻咽喉科・頭頚部外科 70:139-145, 1998.

2) 三好 彰, 他;耳鼻と臨床 51:300-309, 200

関連記事

花粉症についての関連記事は こちら です。