2023年8月 No.342

開院20周年記念講演会録

【再】「もしも、あなたに耳の不自由な子どもが生まれたら……。全ての子どもには無念の可能性がある」2

院長 三好 彰

前号に引き続き、開院20周年記念講演会でご講演を頂いた田中美郷先生のお話をご紹介させて頂きます。

どうすれば聴覚障がい児をこのような境遇から救いだせるか……

当時の実態は、社会的な問題として、身体障害者手帳を持たせたくないという保護者が少なくなかった現状があります。身内に難聴児が居ることを知られたくないという気持ちの表れです。また、診断書の原因記入欄に『先天性』という言葉を付けないで欲しいという保護者も多くいらっしゃいました。

これらは、難聴を隠したいという心理が働いたということですが、私としてはあってはならないことだと思います。現在は、だいぶ少なくなってきました。

もうひとつ、私が心を傷めた出来事がありました。ろう者からは、ろう児が生まれるということは、当時から知られていましたので、聾同士の結婚は稀なことでした。しかし、聾の親子を連れてきて「なぜこの夫婦に結婚するな、と言ってくれなかったのか」と訴える祖父母がおりました。私としましては、返すことばがありませんでした。

この頃では、そのようなことも稀になりましたが、つい最近まで有り得たことです。更には、早期に難聴を診断しても教育の受け皿もありませんでした。

ホームトレーニングの実施

そこで、どうすれば聴覚障がい児をこのような境遇から救いだせるか。私が教育分野に深入りするひとつのきっかけが、このような思いからでした。

こうした背景がありホームトレーニングを始めたわけです。

私の専門はコミュニケーション障がいです。難聴児の早期発見と精査・診断及び早期教育、並びに難聴以外による言語障害と難聴によるコミュニケーション障がい児との鑑別診断などをライフワークに決めて、実践的研究に着手し、今日に至っております。

難聴を診断して先ず直面した問題

難聴を診断して先ず直面した問題として、当時は、難聴幼児の療育及び教育に関してはまったくの未開拓領域でした。聾学校へ紹介しても引き受けてもらえませんでした。そこで病院でできそうなサービスとして、ホームトレーニング(home training:HT)に着手した訳です。

ホームトレーニングを実施していくことにより、成果は出てきます。何故なら、能力は眠っていただけなのですから。

ホームトレーニングの哲学

ホームトレーニング(以下、HT)は、とにかくまず、言語を、日常生活の中で育てること。子育ては親の責任、言語を育てるのも親の責任。とはっきり言い切る。これらを哲学として行ってきました。行うに従い、成果は出てくるので、皆さんはとても熱心でした。

親を鼓舞し、子育てに当たって何をすべきかを支援してきました。家庭での記録を付けていただき、それに基づいて評価をするという方法をとりました。

言語発達支援に当たって何を目標にするかといいますと、『思考の道具』としての言語を育てることに主眼を置き、前提に立って行なってきました。話し言葉は、言語と少しニュアンスが違うと思います。

HTの方法

次にホームトレーニングの方法は、まず、言語教育に当たっての必要な知識をご両親へ提供していくことから始まります。聴覚活用として、もちろん、補聴器は使用していただきます。その装用の指導なども行います。育児の実体験の過程で育児日誌を活用することにより、コミュニケーションや言語獲得の過程を実感してもらうことが大切なことです。当時の大方の聾学校の言語指導は、「聴覚口話法」を用い、手話を使うことを禁じていました。私も当時は、手話を禁じてやってきました。

後にそのことで、反省させられた面が多々ありました。

HTの成果

そのような中で、分かったことといいますと、

1.言語は子ども自ら獲得するものであり、決して教え込むものではない。

2.言語獲得の徴候は、ものに名前があることを発見することに始まる。これは思考の働きによる。

3.ものに名前があることに気付くと、質問行動が出現する。これは言語的思考の発達の徴候と言われている。

4.この時期は生後24カ月頃と決まっている。

5.言語獲得のプロセスは、手話でも全く同じ。

ヘレン・ケラーが、井戸端で「WATER」ということばを覚えていく。その過程がまさしく体性感覚で言語を獲得していく姿です。思考というところに視点を置いて指導していくことには、意義があることを実感しました。

言語獲得の時期は2歳程度であると言う事は、言語心理学の方面でも言われております。脳の成熟に関係しており、言語を獲得できる能力が備わる年齢であると、生物学的にもいわれております。

新生児で難聴が発見されたとしても言語獲得が早まることではありませんが、言語獲得できる2歳以前の早い段階から指導できる環境が望ましいと思われます。

言語獲得のプロセスは、実は手話を覚えるプロセスと同じです。言語という限りにおいては、大胆な言い方をすれば、手話も脳の中の言語機能は同じであるといえると思います。

ヘレン・ケラーは盲聾ですので、体性感覚(皮膚感覚)を活用したわけで、学習に使用する感覚が、健常者とは異なるということです。

最も充実した臨床と研究のできた帝京大学時代

基本的にご両親に頑張っていただく。他力本願ではなく、自分の子は、自分で育てるという前提に立っていただき、われわれは、それをバックアップするという形をとってきました。そして、保護者を鼓舞するために、親の会『ひまわり会』を設立し、運営も保護者の方々にお任せしました。自主性を重んじてきました。その頃の私は、帝京大学時代で、私にとっては最も充実した臨床と研究のできた時期でした。

ホームトレーニングのプログラムを完成させ、実際に講義を行い、その中で、ご家庭での様子を記録して頂いたレポートを見せていただきながら、コメントを差し上げる。そのようなことを行って来ました。その様子がこれらの写真です(図8、9)。

図8 講義の様子

図9 講義の感想を聞く場面

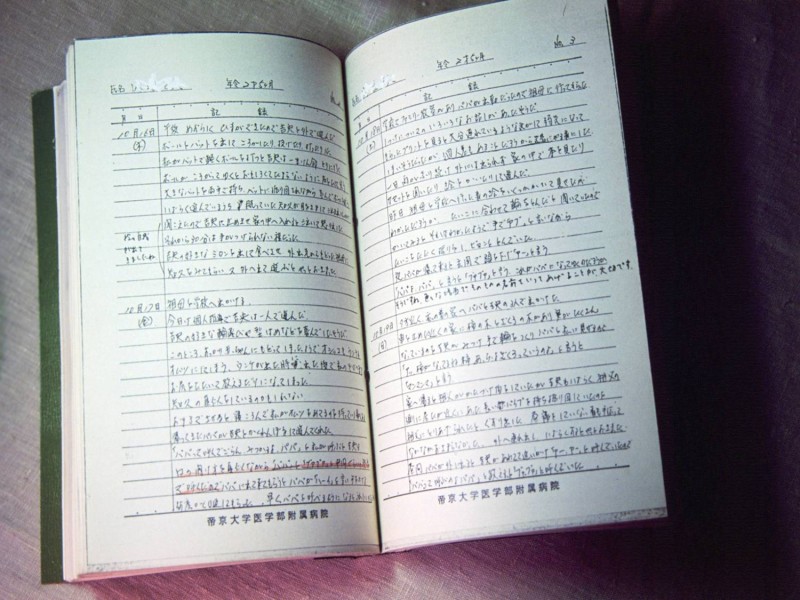

これは、実際に記録していただいた一部です(図9)。記録を付け、それに対するコメントを行うことで、ご両親もより具体的な実践内容が見えてくる、それがとても重要なことで、それらを通して、ご両親も体験学習していくわけです。

そんなわけで、私は、記録を付けることを重要視してきました。

図9 育児日記

次の写真は、夏休みを利用して、合宿したときの様子です(図10)。

言語の概念形成の意味では、実体験ということがとても重要です。実体験は9歳までにたくさん積ませることが必要で、それ以降は手遅れであるということを生理学者が言っていましたが、私は「なるほど!」と感じました。

図10 合宿

そのため幼少時からそのようなところに参加させ、体験を豊かに積ませることは大切なことという訳で私は実践して来ました。そのほかにも会報の発行や、講演会・勉強会などを企画し、活動してきました。

難聴学級事例:まさやと歩いた遠い道

次の図11は、難聴学級に通われていた、難聴児を持つお母様が書いた手記と、難聴学級の教師の記録から冊子にして出版されたものです。

『まさやと歩いた遠い道』ということで、早期の言語指導に心血を注いだ記録です。昭和55年に発行されました。

これを私は、ホームトレーニングのときに他のご両親に差し上げて、参考にしていただきました。これによって非常に鼓舞されたご両親がたくさんおられました。

図11 まさやと歩いた遠い道

しかし、その後この冊子を読み、自分にはまねが出来ないと訴える親御さんが出てきて、絶版になってしまいました。教育力の低下が見えてきたということでしょうか。残念なことです。

結果(1)

社会で活躍している聴覚障がい者(HT参加者)

私がホームトレーニングを行った子供たちの中には、今でも機会があれば私の元にやってきてくれます。その子達のその後、社会で活躍している聴覚障がい者がたくさんおります。

その活躍の場を見ますと、公務員や会社員、自営業がたいへん多いです。また医師、歯科医師、薬剤師もおります。学者になったものもおりますし、科学者もおります。

難聴と関係なく能力があればいくらでも活躍できる世の中に変わってきたともいえます。とてもありがたいことだと思います。

聾学校教員になられた方もおります。スポーツ選手、美術分野のプロ、表具士など。更には、耳の聞こえが悪くても音楽分野で、童謡作詞家として活躍している方もおります。

この『ふわりふわ』(図12)を作詞された方がそうです。私も演奏会などに招かれて、出かけていったことがあります。

先ほどの拙い文章しか書くことが出来なかった時代と比べますと、隔世の感があるという、そこまできたわけです。と申しましても、問題が無いかといいますと決してそのような訳ではありません。

図12 ふわりふわ

しかし、このように活躍している方々も含めて、世の中を良くしていくためには、当事者自身が頑張らなくてはなりません。もちろん我々も、それを支援していく体制を十分に備えなければなりません。そのような意味では、未来があると思います。

結果(2)

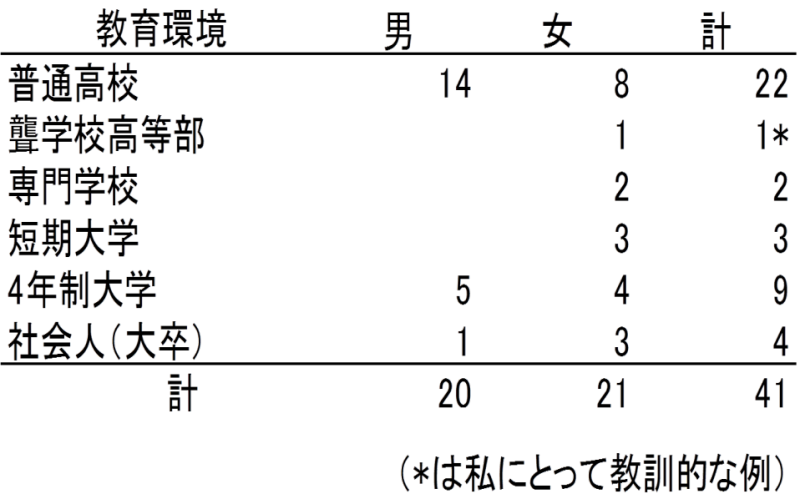

帝京大学難聴児親の会『ひまわり会』に属する子どもたちのうち、1998年5月時点で高校1年以上の年齢にある方たち41名(90%以上は70dB以上)に直接アンケートをとりました(図13)。そのうちの学歴についてですが、このような結果になりました。

高等教育を受けている方々が非常に増えました。ここまで成果が上がってきたということです。しかしこの頃、私が非常に反省させられる出来事がありました。

図13 アンケート対象と人数

この岡崎由紀子さんが書いた『アイ・ラブ・ユー』(図14)という本は映画にもなったのですが、難聴者たちの供述を元に書かれたものです。

図14 映画の原作著書

その中の一人に私のホームトレーニングに参加されていた子で『ひまわり会』の子がおりました。その一文が次のようなものです。

「夏実の両親は聴者である。夏実の上には兄と姉がいるが、どちらも耳は聞こえる。夏実はだから聴者一家に生まれた、たった一人の難聴児だった。

夏実が難聴だと知った時、夏実の両親は、運命に屈しないと誓ったと言う。そして夏実は、普通学校に入れられた。強く生きるのだと教えられて……。

だが、両親の言う“強く生きること”とは、聞こえる人のように生きることだった。

両親は夏実に、聞こえる人の真似をしなさいと教えたのだ。手話を使うな。唇を読んで、声を出す口話で話せ、と……。

しかしそれは、幼い夏実にとって、拷問のように辛いことだった。

同じ境遇の子供との交流は意識的に避けられ、夏実はただどうして自分だけ聞こえないのだろうという孤独と、疎外感だけを感じて大きくなったのだ。」(ひくま出版、1999年)

夏実さんの聴力は、100dB以上だったと思います。障害をもつ児童を通常の学級で一般の児童とともに教育するというインテグレーション環境にてご両親は、夏実さんに強く生きるのだということで、厳しく教育しました。

ご両親の厳しい教育とは『聞こえる人のように』。

これが、インテグレーションのひとつの矛盾です。インテグレーションの思想的には、聞こえない子を、聞こえる子と同じにするとの思いがあります。そこに無理がありました。

私は、まだ幼いこの子を見ていても、辛いことが良くわかりました。結局この子は、自ら普通高校を退学し、聾学校に入りました。そこで手話を覚えまして、はじめて自分は救われたと言っていました。

このことが今、私が仕事をする上で手話の必要性を感じるきっかけになりました。

外来患者(聴覚障がい児)を診ていて湧いてきた疑問

当時、私も含めて聾学校では聴者家族はもちろんのこと、聾家族に対しても手話を禁じていました。それは、家庭の中においても禁手話でした。そのため成人になってからの親子関係が悪くなり、親子不和が生じてしまいました。

更に、指導した教師や言語聴覚士を恨む気持ちも生じてしまいました。

また、手話を禁じていた聾学校を卒業したご父兄で、過去を思い出すと泣き出し、いつも私は「孤独でした……」とおっしゃる方が多くおられました。

さらに、インテグレーションにより登校拒否や情緒障がいで悩む例も多くありました。

私は、これらの例を診て、手話の必要性を感じた訳です。

結論

インテグレーションを前提にした早期教育によって確かに、聴覚口話能力は高まりました。それにより言語力の高い、あるいは高学歴を有する子どもたちが輩出されました。

しかし限界や矛盾もたくさん見えてきました。この理由は何か? と申しますと、難聴によるコミュニケーションの問題は解決されはしないということです。

私は、言語力が身につけば、難聴によるコミュニケーション障がいは解決されると思っておりましたが、決してそうではありませんでした。難聴がある限り、コミュニケーション問題はついて回るものです。現在、人口内耳が非常に成果を挙げていますが、この問題は解決されていません。聴覚障がい児・者にとって住みやすい社会とはなにか? 私は再び、問い直しをさせられました。

つづく

【次話】「全ての子どもには無限の可能性がある 3」(No.343)